前回に続き、ドセ・パレスを中心にしたセブのアーニスの歴史について書いていきます。今回は、アーニスがスポーツ化したことにより、ドセ・パレスとバリンタワクの抗争が収束していくなかで、最後に起こったバハドと、それ以後のドセ・パレスについて書いてみます。

非主流派の反抗

アーニスのスポーツ化によって、ドセ・パレスとバリンタワクの対立がすぐに収束したわけではありません。ディオニシオの呼びかけに応じて、セブ・エスクリマ協会(SEA)の結成に加わったバリンタワクの主流派、ビリャシン・グループは、ドセ・パレスと協力関係を築きつつありましたが、ビンセンテ・アティリョ(マンバリン・グループ)やティモール・マランガ(クエンタダ・グループ)などの非主流派は、依然としてドセ・パレスに対して強い敵対心を持っていました。

マランガは、1979年3月24日にセブで開催された第1回アーニス・オープン・トーナメントで、自身がドセ・パレスのフェルナンド・カンダワンに敗れており、また、同年8月19日にマニラで開催された第1回インビテーショナル・アーニス・トーナメントでは、自身の弟子のアーヌルフ・モンカルがカコイに敗れています。

マランガや、ビンセンテ・アティリョの息子のイシン・アティリョは、これらのトーナメントは、ドセ・パレスがレフリーやジャッジに手を回し、マランガやモンカルが負けるように仕組んだのだと主張しています。2013年に、私がティモール・マランガの息子、ロドリゴ・マランガの道場を訪れたときにも、ロドリゴの息子、ジェームスが祖父が戦った試合を熱く語り、いかに試合が不公正だったかを私にアピールしていました。

3月のトーナメントはNARAPHIL(フィリピン国家アーニス協会)とSEA(セブ・エスクリマ協会)が共同で、8月のトーナメントはNARAPHILが単独で主催したものであり、レフリーやジャッジはバリンタワクも含め、さまさまなクラブから選ばれていたのですが、バリンタワクの主流にいなかった彼らは、ドセ・パレスが両協会を支配していると信じていたようです。

当時の試合は、現在のWEKAF(世界エスクリマ・カリ・アーニス連盟)の試合とほとんど同じルールで行われました。試合は1ラウンド2分間の3ランド制で行われ、採点はボクシングと同じ10ポイント・システムが採用されており、多彩で的確な攻撃を、できるだけ多く相手に打ち込み、相手を圧倒した選手に高得点が与えられました。

スティックを体の前に構え、相手の攻撃をスティックでしっかりブロックし、単発の攻撃を相手に返す、コルト・リニアル(バリンタワク・エスクリマ)よりも、相手の攻撃をスティックでブロックせず、左手でコントロールしながら、右手をあらゆる方向に動かし続けて、コンビネーション・ストライクをひたすら打ち込む、コルト・クルバダ(ドセ・パレス)に有利なルールでした。

というよりも、コルト・クルバダを競技化したものが、現在も続くスポーツ・アーニスなのです。試合では、ドセ・パレスの選手は、普段の練習通りに動くだけですが、バリンタワクの選手は普段とまったく違う動きを強いられます。ドセ・パレスの方が有利なのは当然でしょう。

しかし、スポーツ・アーニスの試合結果に納得しないイシン・アティリョは、SEAの努力を無視するような、昔ながらのバハドによる対決をカコイに求め、機会を見つけてはカコイに挑戦状を送り続けました。

当初カコイはイシンの挑戦を無視していましたが、イシンが、1983年7月1日に新聞紙上でカコイに対し「防具なしで、いつでも、どこでも戦う。」と公に挑戦したことで、「挑戦されたら受けて立て。」と弟子たちに教えていたカコイは無視ができなくなり、翌々日の7月3日に同じ新聞紙上でイシンの挑戦を受けることを表明しました。これにより、アーニスの歴史に残る最後のバハドが決定したのでした。

最後のバハド

この最後のバハドは多くの人たちの注目を集めていたため目撃者も無数におり、そのなかには当然、ドセ・パレス側の人間もバリンタワク側人間もいましたが、近年まで、世間で語られるこの試合の内容(展開)については、誰からも異論は出ていませんでした。

しかし、カコイの死後4年たった2020年に、イシンが “Atillo Balintawak Eskrima” を出版し、世間で語られる37年前の試合内容に初めて異論を唱えました。それについてはあらためて検証することとして、今回は、従来から語られている試合内容を紹介します。(実際のところ、この試合内容にほぼ間違いはないと思われます。)

カコイが挑戦を受け入れると、イシンは新聞でカコイを「古いエスクリマをする老人。」と挑発し、試合前にカコイと同席したラジオ番組でも「このバハドはカコイの葬式となるだろう。」と挑発を止めませんでした。アナウンサーの「試合は何分で終わると思いますか?」の質問に対し、カコイも「エスクリマの戦いに『分』はかからない。」「彼が10秒立っていられたらラッキーだろう。」と応じ、試合前から両者による舌戦が繰り広げられました。

このラジオ放送で、イシンは試合のルールを提案し、試合は1ラウンド3分間の3ラウンド制で行い、防具は使わず、フィリピンのエスクリマで戦うこと、つまり、カコイに柔道やレスリングの技は一切使わないことを約束させました。また、イシンは、コルト・クルバダの素早いストライクを警戒して、アバニコを禁止にすることも提案しています。

後にルールは書面化され、両者がそれに署名しましたが、イシンが提案したとおり、レスリングや柔道、足払い、キック、パンチが禁止されただけでなく、頭を打つと50ポイント、腕を打つと25ポイントなど、ポイント制も導入されました。

1983年9月17日、フィリピン国家警察キャンプ・セルヒオ・オスメニャの講堂(クラブハウス)で行われたドセ・パレスとバリンタワクの最後のバハドは、新聞やラジオを通じて一般の関心を集めており、入場料も無料だったため、会場は満員となり、戦いの様子はラジオでも中継されました。

しかし、試合はあっけなく終わりました。試合が始まると、接近戦を得意とするカコイに対し、イシンはなかなかリングの中央に出て来ず、しびれをきらしたカコイが前に出て、イシンの頭部に2打、腕に1打のストライクを打ち込みました。

一瞬目がくらんだのか、苦し紛れなのか、イシンがカコイに組み付いてきたのを、カコイがヘッドロックして抱えると、レフリーのルシアノ・バビエラが両者の間に入ってブレイクさせました。

すぐにバビエラは両者に試合の続行を促しますが、イシンは試合続行の意思がないことをレフリーに告げ、リングを降りたことで、カコイの勝利が宣告されました。地元紙のサンスター・デイリーは、試合時間を「わずか5秒」と報じており、カコイの予告通り、試合は「分」もかからずに、あっという間に終わったのでした。

4日後に行われるはずの再戦も、リング・ドクターのエドゥアルド・トジョンが、試合前に、両者の健康状態をチェックしたところ、イシンが高血圧で試合が不可能だと診断したことで、カコイの不戦勝となりました。

2013年の私が行ったインタビューに対し、カコイは、自身が戦った数々のバハドについて、「ほとんどの戦いは、数発のストライクで勝負が決した。」と語っていましたが、この最後のバハドも例外ではなかったようです。

その後のドセ・パレス

1970年代になり、アーニスがアメリカで少しずつその名を知られるようになると、ドセ・パレスはアメリカの武術団体から招待を受けて、アメリカ各地で演武を行うようになりました。

ドセ・パレス総裁、ヨーリン・カニエテの息子、ディオニシオ・カニエテはドセ・パレスのなかで最も早くアメリカを訪れたひとりですが、アメリカで演武をするたびにアーニスのスタイルを聞かれて困ったと述べています。なぜなら、70年代当時のドセ・パレスでは、まだドセ・パレス創設当時のさまざまなマスターたちのスタイルが練習されていたからです。

具体的には、カコイ・カニエテのコルト・クルバダやエスクリドをはじめ、モモイ・カニエテのコルト・オリヒナル、ヨーリン・カニエテのラルゴ・マノ、ドーリン・サアベドラのコルト・リニアル、インティン・カリンのリテラダ、イェスス・クイのコンバット・ジュードーなどです。

ディオニシオは、ヨーリンの許可を得て、これらすべてのスタイルを研究、体系化して、ドセ・パレス創設当時のマスターたちの技術をすべて平等に盛り込んだトレーニング・プログラム、「マルチ・スタイル・システム」を開発しました。

1988年に、創設以来56年間総裁を務めたヨーリンが亡くなると、ドセ・パレスは、ヨーリンの息子のディオニシオが率いるドセ・パレス・インターナショナルと、ヨーリンの弟のカコイが率いるカコイ・ドセ・パレスの2つに分裂しました。

ドセ・パレス・インターナショナルでは、ディオニシオが開発した「マルチ・スタイル・システム」を練習し、創設当時のドセ・パレスのさまざまなスタイルを伝えることで、セブのアーニスの伝統を守り続けています。

それに対して、カコイ・ドセ・パレスではカコイが開発したコルト・クルバダとエスクリドだけを練習し、スパーリングをひたすら繰り返して技の精度を高めるとともに、常に最新の武術や格闘技を研究して、その技術をアーニスに取り入れています。

現在はブラジリアン柔術やグラップリングの技術を研究し、取り入れており、常に技術をアップデートさせることで、カコイが目指した最強のアーニスを追求しています。

ディオニシオは、1989年にWEKAF(世界エスクリマ・カリ・アーニス連盟)を設立し、同年8月、初の世界大会をセブで開催、その後、2年に1度世界大会を開催すると同時にセブの各地でローカル大会を開催しています。また、カコイ・ドセ・パレスもWEAKFの大会に選手を送る一方、2003年からは2年に1度、独自の世界大会を開催しており、両グループともにアーニスのスポーツ化に力を入れています。

かってディオニシオは「まともな親なら子供を我々のところで学ばせない。」とアーニスの現状をなげいましたが、今ではどちらのグループのトーナメントでも、参加している子供よりも、それを応援している親のほうが試合に熱狂しているほど、アーニスは一般に受け入れられるようになっています。

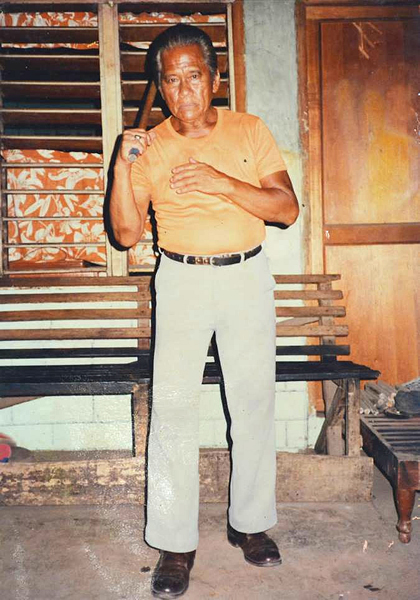

写真集 ドセ・パレス・インターナショナル

ディオニシオ・カニエテが主宰する、ドセ・パレス・インターナショナル本部道場のトレーニングの様子です。

参考資料

- 大嶋良介「セブ島のアーニス:第2回 ドセ・パレス バハドとスポーツ・アーニス」『月刊秘伝 2020 JUN. 6』2020年5月14日, BABジャパン。

- 大嶋良介(2013)「公開!フィリピン武術の全貌」東邦出版。

- Atillo, C. I. (2020). Atillo Balintawak Eskrima. Crispulo Atillyo & Glen Boodry.

- Meadows, T. (2014). The Challenge Fights of Grandmaster Ciriaco “Cacoy” Canete. CA. Freehand Publishing.

- Wiley M. V. (2001). Arnis: Reflections on the History and Development of Filipino Martial Arts. MA. Tuttle Publishing.

- Nepangue, N. R. (2007). Cebuano Eskrima: Beyond the Myth. IN. Xlibris Corporation.

- FMA TALK LIVE “SGM Diony Canete of Doce Pares Multistyle“. URL: http://www.fmatalklive.com/2014/01/sgm-diony-canete-of-doce-pares.html. (September. 8. 2012).

コメント