アメリカのフィリピン武術界では、かってフィリピンではルールなしの、防具を一切使用しないデスマッチが行われていたと信じられています。

そして、フローロ・ビリャブリェやフェリキシモ・ディゾン、アントニオ・イラストリシモなどを、このデスマッチで無敗を誇ったエスクリマドールだと信じる者が多くいます。

今回は、アーニスのデスマッチが実際どのようなものであったのかを検証してみます。

武術家が語るデスマッチ

1980年に出版されたダン・イノサントの “The Filipino Martial Arts” には、フローロ・ビリャブリェがフィリピンとハワイで無数の試合を戦い無敗を誇ったカリのチャンピオンと紹介されており、そのデスマッチについて以下のように紹介しています。

- 防具を着用せずにフルコンタクトで行い、参加者は死ぬか、生涯残る大けがを負う。

- 右手にスティックを持ち、左手はパンチに使った。

- 接近戦では、ヒジ打ち、ヒザ蹴り、頭突きが当たり前に行われた。

- スタンド、グランドを問わず、グラップリングが行われた。

- 投げ技、足払い、テイクアウン、チョーク、指、手首、ヒジ、肩への関節技も含まれていた。

- 足は、ローレベルの蹴り技が使われた。

- 1ラウンド2分、インターバル1分で行われた。

そしてデスマッチの一例として、ビリャブリェが、フランク・マーフィー総督が観戦するミンダナオ島の試合場で、モロのダトゥ(首長)と戦い、激戦の末、バヒ・スティックでタトゥの頭を一撃して絶命させた話を紹介しています。

また、1993年に出版されたエドガー・スリティの “Masters of Arnis Kali and Eskrima” には、ビリャブリェの練習仲間のアントニオ・イラストリシモが、何千人もの観客が観戦するシンガポールのハッピー・ワールドのアリーナで、インドネシアのシラットの達人と刀を使ったデスマッチを行い、リングに上がると、あっという間に相手の腕を斬って、試合を終わらせた話が紹介されています。

アメリカやイギリスが統治する20世紀のフィリピンやシンガポールで、昔のエスクリマドールは本当に死者が出るような、命を取り合うデスマッチを行ったのでしょうか。

デスマッチの真実

フィリピンでは1932年に刑法が改正され、スペイン統治時代には認められていた決闘が禁止されるようになりました。

改正刑法260条では、決闘で相手を殺した者には、殺人罪が適用され、12年と1日から20年の懲役刑が科せられるようになり、肉体的障害のみを与えた場合には、その障害の性質に応じて刑を科せられるようになりました。

また相手に怪我を負わせなくても、決闘を行っただけで1月と1日から6月の懲役刑が科せられるようになり、セコンドも共犯者として同様に処罰されるようになりました。

さらに改正刑法361条では、決闘を挑発したり、決闘を受け入れるよう他人を扇動した者にも 6月と1日から6年の禁固刑が科せられるようになりました。

しかし、刑法改正の翌年にはドセ・パレスのドーリン・サアベドラとパブロ・アリカンテのバハド(チャレンジ・マッチ)がアルガオ市の後援のもと、何の問題もなく行われています。このことについて、”Cebuano Eskrima” の著者のひとりのネッド・ネパンギは、「当時は法律の改正を知っている者がいなかった。」とか「法律が順守されるようになるまでに何十年もかかった。」などと納得し難い理由を述べています。

これについて2013年、私が、セブのアーニスの黄金期に100選以上のバハドを戦い無敗を誇った、カコイ・カニエテに尋ねたところ、「バハドは、ほとんどが2~3打で勝負が決した。打たれた者はスティックを捨てて両手を上げて降参し、戦いはそれで終わった。」と述べ、「死人など出なかった。」と断言しました。防具を着けずに行ったため、大怪我や死亡の危険があったことは確かですが、スティックを落とした者には攻撃をしない不文律があり、ダメージを受けた者は早めに戦いを放棄していたそうです。

カコイの証言からもわかるように、バハドは、安全な防具が開発されていなかった時代に行われた、エスクリマドール同士のちょっとした腕試しであり、決して死者が出るような殺し合いではありませんでした。

頻繁に行われるバハド

また、カコイと最後のバハドを戦った、バリンタワクのイシン・アティリョも、”Atillyo Balintawak Eskrima” のなかで、「バハドは、ライバルのエスクリマドール同士が、どちらが強いのか試し合ったり、個人的な紛争を解決する手段としてよく行われたものである。」と書いています。

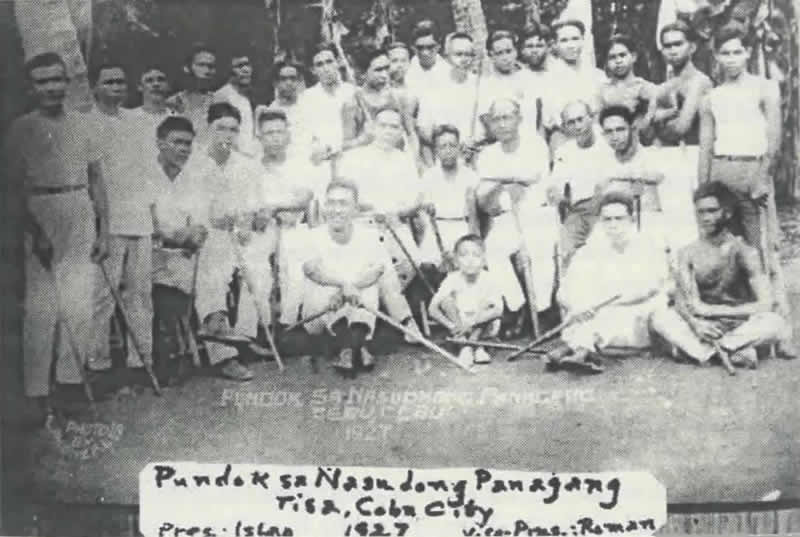

その実例としては、1937年に行われた、ドーリン・サアベドラとペドリン・ロモのバハドがあります。ロレンソ・サアベドラは、友人であり当時セブ最強といわれた、イスラオ・ロモにドセ・パレスへの加入を強く勧めていましたが、ロモはすでに自分のクラブであるPSNP(国家護身協会)を立ち上げていたため、それに難色を示しました。

そこでイスラオは、自分の息子のペドリンとロレンソの甥のドーリンでバハドを行い、ドーリンが勝ったらドセ・パレスに加入するといいました。試合は、コルト(ショートレンジ)を専門とするドーリンが前進しながらラッシュを仕掛け、ラルゴ(ロングレンジ)を専門とするペドリンが防戦一方で後退を続ける展開となり、最後には後ろに積んであった闘鶏用の柵に、ペドリンが足を取られて転倒して勝負がつきました。(ペドリンがバハドに敗れたものの、イスラオは結局ドセ・パレスには加入しませんでした。)

また、アンション・バコンがドセ・パレスから独立するときに、新しいクラブの名前をめぐってデルフィン・ロペスと論争になり、最後はバハドで決着をつけたことも、以前のブログ「バリンタワク・エスクリマ(1)」で書きました。

カコイ・カニエテの数々のバハドを記した、トム・メドウスの著書 “The Challenge Fights of Grandmaster Ciriaco “Cacoy” Canete” を読むとわかりますが、バハドは単なる腕試しの試合です。正式な試合では立会人がおり、ルールが事前に決められ、試合の際に双方ともセコンドがついたことから、ルールなしの決闘などではなくスポーツの試合といえるものでした。

前述のサアベドラとアリカンテのバハドを見てみると、戦いは3ラウンド制で行われ、1ラウンド目はアリカンテが勝ったものの、残りのラウンドはすべてサアベドラが勝ち、最終的にバハドはサアベドラの勝ちとなっています。1ラウンド目に負けたサアベドラは死んでもいなければ大怪我を負ってもおらず、最終的に負けたアリカンテも同じです。3ラウンドを戦った結果は、アリカンテの体中に黒ずみができ、顔が腫れた程度です。

このことからも、バハドが「ルールなしの、ときには死人も出る決闘」などではなかったことが分かります。過激なイメージで信じらるようになったのは、フローロ・ビリャブリェのような武術家が、自分の武術や経歴に箔をつけるために作った作り話が広まったためです。

イシン・アティリョのバハド

ここで、イシン・アティリョが戦った2つのバハドを紹介します。アティリョが語る話なので、バハドの内容は自分に都合よく脚色されている可能性もありますが、そうだとしても、これらを見ればアーニスの黄金期時に行われていたバハドの様子がよくわかります。

1964年、アティリョが26歳のとき、ドセ・パレスのラウレン・サンチェスからバハドの正式な挑戦状を受け取りました。アティリョが挑戦を受け入れ、次の日曜日にティサの小学校で試合することに同意すると、アティリョのいとこのマニュアル・ガチョが、バハドのルールと、けがを負った場合の責任が当人自身にあることを明記した書類を作り、両者に提示しました。

ガチョが提示したルールは、試合は3ラウンド制で行われ、スティックを落としたり、ディスアームされたら、即座にそのラウンドを失うというもので、その当時のバハドの一般的なルールでした。

試合当日は、アティリョの父のビンセンテやその弟子たちも観戦に来ていました。試合が始まるとサンチェスが前のめりになりながら、アティリョの頭に向けてスティックを振り回してきました。アティリョはその攻撃をかろうじてかわし、サンチェスの足を打ち続けますが、サンチェスはヒザまである漁業用の長靴をはいていたため、攻撃が効きませんでした。サンチェスはさらに前進しますが、アティリョの一撃が頭に当たり、スティックを落としてしたため、アティリョが1ラウンド目を取りました。

2ラウンド目は、サンチェスがスティックを大振りしながら前進してきましたが、アティリョは後退しながらそれをディフェンスし、サンチェスがスティックのコントロールを失ったことで、2ラウンド目もアティリョが取りました。

すると、サンチェスが、スティックを落としても試合が続くようにしろとか、円を描いて、その中で戦い、円から出たものを負けにしろ、などとルールの変更を要求してきました。ビンセンテがそれを拒否すると、サンチェスはルールを変えるまで戦わないと主張し、結局、サンチェスは失格となりました。

同じ1964年、サンチェスとのバハドの後、ドセ・パレスのアントニオ・イログイログとベン・クラナグが、プンタ・プリンセサのアティリョのおじの家を訪ねてきました。2人はアンション・バコンかデルフィン・ロペスが家にいないか尋ねましたが、2人がいないことをアティリョが告げると、イログイログがアティリョにバハドを申し込みました。

アティリョが挑戦を受け入れると、イログイログが、試合を3ラウンド制で行うことを提案し、アティリョが、スティックを落としたり、ディスアームされた場合は、試合自体が終了することも加えると、両者がルールに合意しました。

試合が始まると、アティリョはイログイログの体に何度かストライクを当てましたが、イログイログが素早いフットワークで出入りを繰り返す、「ヒット&ラン」戦法を取ったため、アティリョはイログイログを捕らえのに苦労しました。

ある瞬間、イログイログが下がりながら、アティリョの攻撃にカウンターを打つふりをみせて、突然前進し、アティリョの体を押すと、アティリョは背中から転倒しました。イログイログが、すぐさま倒れたアティリョの左耳を打つと、アティリョはすぐに立ち上がりますが、頭がもうろうとし、方向感覚を失ってしまいました。すぐにイログイログはアティリョのスティックをディスアームし、試合は終了します。

これらのバハドをみてわかるように、バハドは「参加者は死ぬか、生涯残る大けがを負う。」ようなものではなく、規模の大小はありますが、単なる腕試しの試合でした。

2013年に私が、フローロ・ビリャブリェのいとこのロット・ビリャブリェにインタビューしたときに、ロットは「フローロは、1930年代にハワイでエスクリマのチャンピオンになっている。」と語りました。もちろん、この試合もフローロの語るようなルールなしのデスマッチなどではなく、単なるバハドだったでしょう。法治国家のアメリカで死者が出るデスマッチなど行えるわけがないからです。

ビリャビリャが、自分が戦ったデスマッチがいかに過激で危険なものかをイノサントに語りながらも、最後にデスマッチは「1ラウンド2分、インターバル1分で行われた。」と語っているところからも、ビリャビリェの語るデスマッチが、実際には普通のバハドであったことがわかります。

バハドがデスマッチであったという話は、ビリャブリェやイラストリシモのような、自己宣伝の上手いエスクリマドールの作り話が、アメリカなどで語り継がれていく間に、事実として信じられたものなのです。

参考資料

- 大嶋良介「セブ島のアーニス:第2回 ドセ・パレス バハドとスポーツ・アーニス」『月刊秘伝 2020 JUN. 6』2020年5月14日, BABジャパン。

- Inosanto, D. & Johnson, G. (1980). The Filipino Martial Arts. CA: Know Now Publications.

- Sulite, E. G. (1993) Masters of Arnis Kali and Eskrima. Manila. Bakbakan International.

- The LAWPHiL Project “ACT No.3815 (December 8, 1930) AN ACT REVISING THE PENAL CODE AND OTHER PENAL LAWS” URL:https://lawphil.net/statutes/acts/act_3815_1930.html

- Nepangue, N. R. (2007). Cebuano Eskrima: Beyond the Myth. IN. Xlibris Corporation.

- Atillo, C. I. (2020). Atillo Balintawak Eskrima. Crispulo Atillyo & Glen Boodry.

コメント