前回は、20世紀初頭から戦後にかけてのセブのアーニスの歴史について書きました。今回は、「セブのアーニスの黄金期」と呼ばれた50年代から70年代に、その中心となったドセ・パレスと、ドセ・パレスのトップファイターで、アーニスの実戦性をひたすら追求したカコイ・カニエテについて書いてみます。

カコイ・カニエテ

カコイ・カニエテは1919年にセブのサン・フェルナンドで12人兄弟の末っ子として生まれました。カニエテ家は、セブを代表するアーニスの名門一族で、その系譜はカコイの曾祖父で18世紀初頭のエスクリマドールであるサンティアゴ・カニエテまでさかのぼることができます。また、祖父のレオンシオ・カニエテもスペインからの独立戦争を戦ったエスクリマドールでした。

兄のヨーリンとモモイは、1920年にロレンソ・サアベドラが創設したラバンゴン・フェンシング・クラブ、そして1932年に創設したドセ・パレスに加わっており、ヨーリンは、ドセ・パレスの初代総裁に選ばれています。

カコイは7歳のときから兄のヨーリンとモモイについて家伝のアーニスを学び始めましたが、その当時のアーニスは、まだ古典的な剣術の技法を残しており、直線的な攻撃が主体で、カコイにいわせれば「つまらないスタイル」だったそうです。その後、1932年にロレンソ・サアベドラがドセ・パレスを創設すると、カコイは最年少の13歳でドセ・パレスに加入し、ロレンソとその甥のドーリン・サーベドラのもとでアーニスを学ぶようになりました。

ロレンソが、ラバンゴン・フェンシング・クラブやドセ・パレスでアーニスを指導していた時期は、アーニスの武器がブレードからスティックに変わって間もないころであり、それまでのブレードを使った技術が、スティックに合わせた技術に変わっていく最中でした。

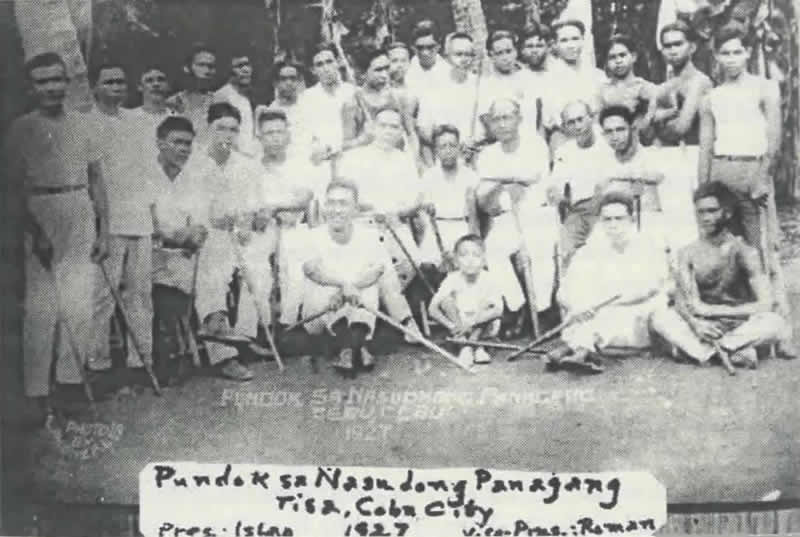

例えば、1921年、セブ最強といわれたエスクリマドール、イスラオ・ロモが創設したPundok Sa Nasudnong Panagang(PSNP:国家防衛協会)では、イスラオ・ロモの代名詞ともいえる「リテラダ」スタイルのアーニスを練習していましたが、これは相手と離れた距離(ラルゴ)を取り、相手の攻撃に対し、後退しながらカウンター・ストライクを打ち込むというスタイルでした。

相手と離れた距離を取るという点で、ブレード・ファイティングの名残を残していますが、使う武器は今のアーニス・スティックよりはるかに長いスティックであり、技術がブレードからスティックへ移行する過渡期のスタイルでした。

ロレンソがドセ・パレスで教えていたスタイルは、リテラダとは対照的に、相手に接近して戦う「コルト」と呼ばれるスタイルでした。コルトは使う武器がスティックになったことにより、相手の武器が自分の体に触れても怪我をしなくなったことで生まれたスタイルで、ロレンソは、「コルト・オリヒナル」と「コルト・リニアル」の2種類のコルトを教えました。

コルト・オリヒナルは、右手にスティック、左手にナイフを持ち、相手に接近した間合い(コルト)で、腰を落として相手の攻撃をしっかり受け止めるスタイルで、エスパダ・イ・ダガとも呼ばれました。これは、右手に剣、左手にナイフを持ち、相手と離れた距離(ラルゴ)を取って戦うスペイン剣術、エスパダ・イ・ダガがスティックに合わせて変化したものです。

そして、コルト・リニアルは、スティックを1本だけ持ち、相手に接近した間合い(コルト)から、ブレードで相手を斬るような、直線的(リニアル)なストライクを打ち込むスタイルで、ロレンソの甥のドーリン・サアベドラやアンション・バコンが最も得意としたスタイルでした。

カコイも、最初はロレンソからコルト・リニアルを学んでいましたが、武器がスティックならばブレードのように真っ直ぐ打つ必要がないため、相手に接近した間合い(コルト)から手首のスナップを使った、曲線的(クルバダ)なストライクを打ち込む「コルト・クルバダ」を創始しました。コルト・クルバダは、接近した状態から自在にストライクを出すことができ、相手にブロックやディスアームされにくいため、後にドセ・パレスを代表するスタイルとなりました。

1952年にアンション・バコンがドセ・パレスを脱退し、バリンタワク・セルフ・ディフェンス・クラブを結成、1954年に新聞を通してドセ・パレスに挑戦すると、ドセ・パレスのトップ・ファイターとなったカコイは、バリンタワク・グループとの闘争を専門とする団体「サニムサ(後にドセムサと改名)」を結成し、バリンタワクとの闘争に備えました。

両グループの激しい対立は70年代後半まで続き、セブの各地で数々のバハド(チャレンジ・マッチ)が繰り広げられました。50年代から70年代までのこの時期は「セブのアーニスの黄金期」と呼ばれ、この時期にカコイは100戦を超えるバハドを戦い無敗を誇り、フィリピン武術界の「生きる伝説」と呼ばれるようになりました。

技術の改革と反発

ドセ・パレスとバリンタワクとのバハドは、50年代から70年代までの間に、セブのあちこちで起こりました。有名なものでも、ティモール・マランガ(バリンタワク)とフェルディナンド・カタラン(ドセ・パレス)や、ティノン・イバネス(バリンタワク)とベン・パヒムタン(ドセ・パレス)、アントニオ・イログイログ(ドセムサ)とイシン・アティリョ(バリンタワク)のバハドなどが行われ、無名なものになると数え切れないほどありました。

バリンタワクとの抗争が激化するなかで、カコイはアーニスにさまざまな武術の技術を取り入れていきました。1948年、ネグロス島出身のドミンゴというエスクリマドールとのバハドにおいて、相手を足払いで3回倒して勝利してからは、アーニスに投げ技や逆技を加えた「エスクリド」の研究を始めています。

もともとカコイは、ドセ・パレスで1933年から柔術を学んでいましたが、1956年11月からは本格的に講道館柔道を学び始め、翌年11月に初段に昇段しました。1959年3月に行われたビサヤ地区柔道選手権で準優勝した後は、1965年までセブやマニラの柔道大会で活躍し、1962年から68年まで、サンカルロス大学の柔道コーチも務めました。

1957年からはフリースタイル・レスリングも学び始め、63年にはマニラでナショナル・チームのコーチから指導を受けるだけでなく、合気道や小林流空手も学び、それらを取り入れてエスクリドを完成させました。

その反対に、昔から伝わる技術であっても、バハドの役に立たないものは容赦なく捨てていきました。2人の兄やロレンソ・サアベドラから学んだエスパダ・イ・ダガの技術も、左手にナイフを持つよりも、右手にスティックを1本だけ持ったほうが、空いた左手で相手の武器をつかんでコントロールしやすいとの理由からあっさりと捨てています。

バリンタワクとのバハドをひたすら繰り返し、役に立つのであれば外国の武術でもどんどん取り入れ、役に立たないのであれば伝統的な技術でも容赦なく捨ててしまうカコイの態度にはドセ・パレスのなかからも反発が多くありました。

その代表が兄のモモイでした。伝統主義者のモモイは、カコイがアーニスの形をあまりにも変えすぎることに危機感を感じ、後に伝統的なアーニスの形を残した、サンミゲル・エスクリマを創始します。また、モモイの弟子のインティン・カリンもフィリピンのアーニスにこだわり、外国の武術を嫌っていたため、ドセ・パレスのインストラクターでありながら、2人の息子はドセ・パレスには通わせず、自宅でアーニスを教えました。

しかし、カコイのそのような態度を一番嫌っていたのは、アンション・バコンでした。サアベドラのアーニスこそが真のアーニスであり、それを正しく伝えたいと考えていたバコンは、ヨーリンやモモイには好意を持っていましたが、伝統にまったく敬意を払わない生意気で不遜なカコイをひどく嫌っており、これがバコンがドセ・パレスを去った原因だといわれています。

アーニスの競技化

アーニスは、2009年にフィリピンの国技となり、今では学校の体育の授業にも取り入れられるようになりましたが、1970年代ごろまでは、一般の人にはゴロツキのケンカ術としか認識されていませんでした。実際、セブではカコイを中心とするドセムサとバリンタワク・グループがあちこちで激しい抗争を繰り広げており、バハドや道場破りはセブのエスクリマドールの恒例行事となっていました。

「まともな親なら子供を我々のところで学ばせない。習い始めて1週間もすると誰かが挑戦しにやってくる。」ドセ・パレス総裁、ヨーリン・カニエテの息子、ディオニシオ・カニエテは、このような状況に危機感を持っていました。

ヨーリンは、バリンタワクとの徹底抗戦を唱えるカコイとは違い、カコイの姿勢に全面的に賛成していませんでした。カコイがドセ・パレスとは別のドセムサを作ってバリンタワクと対抗したのもそのような背景からです。ディオニシオは、父がバリンタワクに対して強い対抗意識を持っていなかったことと、本人が成功したビジネスマンであったことから、セブのアーニスの状況を冷静に見ることができたのでしょう。

また、1970年代に入り、アメリカでアーニスが少しずつ知られるようになると、ドセ・パレスはアメリカの武術団体から招待を受けて、アメリカ各地で演武を行うようになりましたが、アメリカでのアーニスの興隆を目撃したディオニシオには、本国セブのアーニスの状況が情けなく思えたのでしょう。

「エスクリマを普及させるには、ボクシングやフットボール、バスケットボールのようなスポーツにしなければならない。」と考えるようになったディオニシオは、1975年にセブの主要な14のアーニス団体の協力を説得し、自身が総裁、バリンタワクのホセ・ビリャシンが副総裁を務める、セブ・エスクリマ協会(SEA)を設立しました。

その後、アーニスの競技化に向けてトーナメント・ルールを制定し、安全な防具の開発を進め、ついに1979年3月24日にフィリピン国家アーニス協会(NARAPHIL)と共同で第1回アーニス・オープン・トーナメントをセブで開催し、さらに同年の8月19日には第1回インビテーショナル・アーニス・トーナメントをマニラで開催しました。

カコイは、両トーナメントのマスターズ部門(各流派のマスターたちが参加する部門)で優勝しましたが、マニラのトーナメントにはバリンタワクのティモール・マランガやアーヌルフ・モンカルも参加しており、これ以降ドセ・パレスとバリンタワクの対立もトーナメントのなかで解消されるようになっていきました。

そして、1983年9月17日に行われたカコイ・カニエテとイシン・アティリョのバハドを最後に、長年続いた両グループのバハドの歴史は幕を閉じたのでした。

写真集 カコイ・カニエテ・ドセ・パレス

カコイ・カニエテが主宰する、カコイ・カニエテ・ドセ・パレス本部道場のトレーニングの様子です。

参考資料

- 大嶋良介「セブ島のアーニス:第2回 ドセ・パレス バハドとスポーツ・アーニス」『月刊秘伝 2020 JUN. 6』2020年5月14日, BABジャパン。

- 大嶋良介(2013)「公開!フィリピン武術の全貌」東邦出版。

- Sulite, E. G. (1993) Masters of Arnis Kali and Eskrima. Manila. Bakbakan International.

- Canete, C. C. (2009) Eskrima-Arnis Techniques. Cebu City. Cacoy Canete Doce Pares.

- Canete, C. C. Eskrido. Cebu City. Cacoy Canete Doce Pares.

- Co, G. (2009). Eskrimadors: A Filipino Martial Arts Documentary. Point Source Filims.

コメント